こんにちは!京都にある自費リハビリセンターを運営しています。

センター長の米田です。

今日は筋肉の長さと力の関係について語っていきます。

1.はじめに

人間が動くために必要な筋肉。筋肉はゴムのような性質を持っており、適切の長さを持っています。それを「至適長」と呼びます。

筋肉の「至適長」とは、筋肉が最大の力を発揮するために最も適した長さを指します。この概念は、筋肉の収縮における力の発揮において非常に重要です。

2.至適長の定義と重要性

至適筋節長は、筋線維の長さが最も効率的に力を発揮できる状態を示します。具体的には、筋節(サルコメア)の長さが約2.25〜2.7マイクロメートルの範囲であるとき、筋肉は最大の張力を発揮します。この長さよりも短くても長くても、筋肉の発揮する力は低下します。

筋肉の収縮は、筋線維内の「太いフィラメント」と「細いフィラメント」が滑り合うことによって起こります。このフィラメントの重なり具合が、筋肉の張力に直接影響を与えます。したがって、至適長を維持することは、筋力トレーニングやリハビリテーションにおいて非常に重要です。

3.筋肉の長さと張力の関係

筋肉の長さと張力の関係は、長さ-張力曲線として知られています。この曲線は、筋肉がどのように力を発揮するかを示すもので、至適長の位置で最大の張力が発揮されることが示されています。筋肉が短すぎる場合や長すぎる場合、張力は減少します。

脳卒中による片麻痺によって腕や手が拘縮傾向になっている方。ただでさえ麻痺によって力が発揮しにくい状態ですが、関節が固まった状態だと余計に力が出にくくなります。

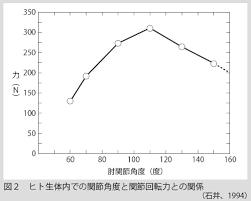

上の図のように関節を曲げていくと同時に関節のトルク(力)が山なりに向上している様子が見て取れますが、110度をピークとして、それ以上の角度ではトルクは下がっている様子が見て取れます。

すなわち、関節を動かすには「柔軟性を保つ」事が重要なのです。

4.実際の応用

日常生活やスポーツにおいて、筋肉の至適長を維持することは、怪我の予防やパフォーマンスの向上に寄与します。例えば、正しい姿勢を保つことや、適切なストレッチやトレーニングを行うことで、筋肉の長さを最適に保つことができます。これにより、筋肉の機能を最大限に引き出し、効率的な運動が可能になります。

このように、筋肉の至適長は、筋力の発揮において重要な要素であり、トレーニングやリハビリテーションにおいて考慮すべきポイントです。

京都のエール神経リハビリセンターでは、病気によって今後の生活が不安なあなたに寄り添います。オーダーメイドで適格な運動プランの提案や訓練を提供!

ご利用者様の身体状況に合わせてリハビリを進めていきます。

エール神経リハビリセンターの動画はこちら↓↓↓

経験豊富な理学療法士・作業療法士がチームを組みご利用者様の思いを実現できるよう最善を尽くします。ご興味があれば体験に来ていただけると嬉しいです。

また、脳卒中後遺症による麻痺だけではなく、パーキンソン病などの神経性障害や、変形性膝関節症、脊柱管狭窄症などの運動器疾患、慢性疼痛など様々なお身体の悩みに対しても対応させて頂いております。

現在、エール神経リハビリセンター伏見ではリハビリ体験を実施しております。

リハビリ体験はこちら↓

特別リハビリ体験のご案内 | エール神経リハビリセンター 伏見 (aile-reha.com)

LINEでもお気軽にお問合せ下さい↓

https://page.line.me/993lksul?openQrModal=true

お電話でのお問い合わせも対応しております。

お気軽にお問い合わせください。