1. はじめに:歩行障害とリハビリの重要性

こんにちは。京都のエール神経リハビリセンター、センター長の米田です。

今回は歩行障害に対してのリハビリについて語っていきたいと考えています。

「エール神経リハビリセンターTOPページ」はこちら

様々な原因で起こる歩行障害

歩行障害は、脳卒中やパーキンソン病、脊髄損傷、骨折、関節疾患など、多様な原因によって発生します。加齢に伴う筋力低下やバランス能力の低下も、歩行障害の要因となります。

歩行障害が日常生活に与える影響

歩行が困難になることで、移動範囲が制限され、外出の機会が減少します。また、転倒のリスクが高まり、骨折などの二次的な障害を引き起こす可能性があります。さらに、歩行困難による心理的ストレスや社会的孤立も課題となります。

リハビリの重要性

歩行リハビリは、機能回復を促し、生活の質を向上させるために不可欠です。また、適切なリハビリを行うことで、関節拘縮や筋萎縮などの合併症を予防することができます。

2. 京都の歩行障害リハビリ:理学療法士の専門性

理学療法士とは?

理学療法士は、歩行障害リハビリの専門家として、個々の患者の状態を評価し、最適なリハビリプランを提供します。運動療法や物理療法を活用し、機能改善を目指します。

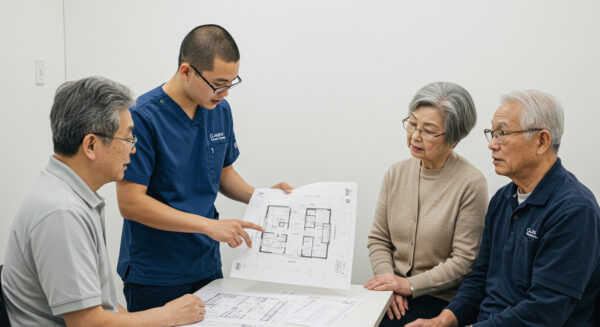

理学療法士による評価

リハビリを進めるにあたり、理学療法士は以下の点を総合的に評価します。

- 歩行能力(歩行速度、歩幅、姿勢など)

- 筋力や関節可動域

- バランス能力

- 生活環境や日常動作の課題

個別のリハビリ計画

患者の状態や目標に応じたオーダーメイドのリハビリプランを作成し、継続的に調整しながら進めていきます。

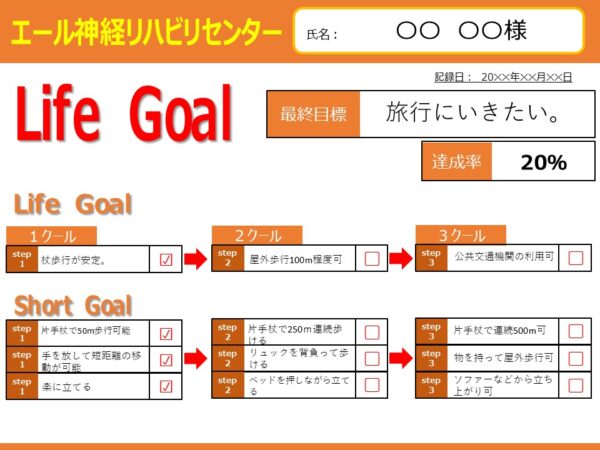

エール神経リハビリセンターで実際に採用されている「LIFE GOAL設定シート」

3. 歩行障害に対する具体的なリハビリ方法

基礎的な運動療法

- 筋力トレーニング:下肢や体幹の筋力を強化

- ストレッチ:関節の柔軟性を向上

- バランス訓練:転倒予防のための安定性向上

歩行訓練

- 平行棒内歩行:支持性が一番高いため、安全性に特化し、歩行の基本を学べます。

- 階段昇降訓練:歩行の上位互換。動きの要素は歩行と似ていますが、筋力がないと難しいです。

- 屋外歩行訓練:凹凸のある場所や人通りの多い場所など、実際の環境での適応力を高めます。

装具療法

歩行補助のため、患者に適した装具を使用します。

- 足底板:歩行時の衝撃吸収とバランス向上

- 短下肢装具:足関節の安定性を高める

https://www.aile-reha.com/archives/2286

- 長下肢装具:麻痺がある場合の補助

物理療法

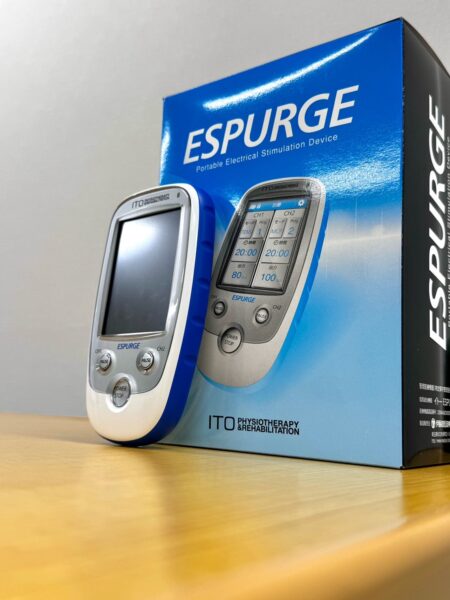

- 電気刺激:神経や筋肉の活性化を促進

- 温熱療法:筋肉の緊張緩和、血流改善

- 超音波療法:深部組織の回復促進

最新の技術

- 免荷式トレッドミル:体重を一部免荷し、歩行訓練をサポート

- ロボットリハビリ:最新の機器を活用した高度なリハビリ

4. 京都で受けられる歩行障害リハビリ施設

病院・クリニック

専門医と理学療法士が連携し、包括的なリハビリを提供する施設があります。

訪問リハビリ

自宅でリハビリを受けられるサービス。移動が困難な方に適しています。

介護施設

リハビリ特化型デイサービスなど、歩行訓練に力を入れた施設もあります。

自費リハビリ

保険適用リハビリと比較して自由度が高い点が特徴です。具体的には、リハビリの内容、回数、期間、スケジュールなどを利用者の希望に合わせて柔軟に設定できる点が大きなメリットです。

5. 歩行障害リハビリの注意点と心構え

リハビリは継続が大切

短期間での改善を目指すのではなく、長期的に取り組むことが重要です。

目標設定

小さな目標を設定し、達成することでモチベーションを維持します。

家族や周囲のサポート

精神的な支えとして、家族や周囲の協力が欠かせません。

専門家との連携

理学療法士や医師と密に連携し、適切なアドバイスを受けながら進めましょう。

最新情報の収集

リハビリに関する最新の研究や技術を取り入れ、最適な方法を模索しましょう。

6. おわりに:歩行障害を克服し、豊かな生活を送るために

リハビリを通じて「できること」を増やし、前向きな気持ちで日々を過ごすことが大切です。地域社会とのつながりを大切にしながら、自分らしい生活を目指しましょう。